Holz im regenreichen Norden

Deckelschalung

Konstruktive Grundregeln zur Herabsetzung der

Schlagregenbeanspruchung

Infos für Selbermacher

Fast vergessen - Dacheindeckung und Wandverkleidung mit

Holzschindeln

Holzschindeln-Manufakturen

Deckelschalung

In den Gebirgs- und Mittelgebirgslagen ist die Verkleidung von Bauwerken mit

Holzfassaden traditionell weit verbreitet. Sicher wird dies durch den regionalen

Holzreichtum begünstigt, aber die bekannt rauhe Wetterlage in diesen Breiten

deutet darauf hin, dass Holzverschalungen an Bauwerken sich hier bestens

bewährt haben und auch augenscheinlich wenig schadensanfällig sind.

|

|

Berghütte mit Stall in Westnorwegen. Beide wurden mit örtlicher

Kiefer bzw. Fichte mit nur konstruktivem Holzschutz erbaut. Sie dienen heute

noch als Sommerhäuschen. Foto: Rüpke

|

Neues Sommerhäuschen in traditioneller Bauweise mit Erddach mit nur

konstruktivem Holzschutz. Die verwendeten Materialien entstammen dem Baumarkt

und der Umgebung. Foto: Rüpke

|

Besonders interessant ist die frühere Verwendung unbehandelten,

sägerauhen Holzes als Brettware in recht großen Dimensionen. Die damals

verbauten Bretter in Abmaßen von 30-40 cm Breite sind heute kaum mehr am Markt

beschaffbar.

Als Holzart ist z.B. im Harz die Tanne und später die Fichte an erster

Stelle. Diese Holzarten haben an den Außenwänden traditioneller

Harzhäuser bereits viele Generationen und auch maches offene Nadelholzfachwerk

überlebt. Fichte und Tanne, im Regenschatten schwarzgrau und an der

Wetterseite fast silbrig ausgewaschen, beweisen uns hier, dass Nadelholz mit

ausreichend Schlagregenschutz ohne jeden Anstrich länger haltbar ist, als wir

es von heutiger Baumarktware zu kennen gewohnt sind.

|

|

Nach Jahrzehnten ist das Grasdach verwildert und von Bäumen

bewachsen. Die Birkenrinde verliert durch Verwurzelung und nach Abbau der

wirksamen Inhaltsstoffe die Dichtigkeit. Foto: Rüpke

|

Ein Grasdach will stetig instand gehalten werden, wobei der Zyklus durch

die Auswechslung der Birkenrinde bestimmt war. Die hier eingebaute

PE-Noppenbahn ersetzt heute die Birkenrinde. Foto: Rüpke

|

Die Gründe für Erfolg und Versagen liegen an der Gestaltung der

Umgebungsbedingungen und der Beachtung von konstruktiven Erfordernissen. Eine

wirksame, langlebige Holzverschalung gewinnt mit der Zielvorgabe, Wasser schnell

und ohne Staunässe vom Bauwerk weg abzuführen. Nur so kann die

Verschalung regelmäßig wieder schnell und nachhaltig trocken. Ist das

Holz (so einfach) geschützt, bleibt auch das Haus trocken.

|

|

| Auch beim Neubau ist die Birkenrinde noch unterhalb der PE-Folie vorhanden,

nun als Tropfkante. An den Ortgangbrettern und Windrispen sind an eben

liegenden Stößen die Oberseiten mit Blech gegen Wasser

geschützt. |

|

Ein chemischer Holzschutz ist an Fassadenschalungen grundsätzlich nicht

nötig. Nur die Anfälligkeit von Anstrichen erfordert u.U. einen

Bläueschutz. Richtig geplant und gebaut, sind Anstriche auf Holz .

Konstruktive Grundregeln zur Herabsetzung der

Schlagregenbeanspruchung

|

Dachüberstand

nach

Gebäudehöhe

|

|

Bei hoher Bauweise

geschossweises Auskragen

nach oben hin

|

|

Sockelbereich muss 30 cm hoch frei bleiben,

Spritzwasserzone

|

|

Spritzwasserschutz

am Sockel ausbilden

|

|

Abdichtungsmaßnahmen

bis unter die Schalung

führen (DIN 18 195 u.a.m)

|

|

Schlagregen muss zügig, ohne Stau ablaufen

können

|

|

Holzart

je nach

der Beanspruchung im Einzelfall wählen (z.B. in der

Gefährdungsklasse

2-3 die

Dauerhaftigkeitsklase

3-4, etwa Lärche,

Douglasie, bei gutem Wetterschutz auch Tanne, Fichte möglich (Kiefer wegen

Bläuegefahr

meiden). Regional Bewährtes

immer vorziehen !

|

|

Rechte und linke Seiten der

Bretter

vorsortieren, um durch nachträgliche Formänderungen

entstehende Fugen klein zu halten (Obacht! Profilierte Bretter haben hierbei

gegenüber sägerauhen Nachteile)

|

|

Verschalung muss wirksam hinterlüftet

werden

|

|

Fugen

müssen zwar dicht, aber genug weit

sein, um kapillaren Wasserstau zu vermeiden (Wasser schießt in Quetschfuge

und erzeugt Staunässe)

|

|

Holzfasern

sollen in der Wasserabführrichtung

verlaufen

|

|

Tropfkanten

mit

unterseitig eingelassener Nut und Ablauf mit Gefälle an waagerechten

Einbindungen

|

|

Mögliche

Brettlängenstöße

müssen mit Abstand überlappen und eine scharfe Tropfkante haben

|

|

Spritzwasserfallen

in Fensternischen sind durch ausreichenden Vorstand zu vermeiden

|

|

Hier ist kein chemischer Holzschutz nötig, keine Schädigung

durch Insekten zu erwarten !

Hinterlüftete Holzfassaden, aber auch

richtig

konstruierte Zäune, Pergolen usw., die immer

wieder schnell austrocknen können, benötigen, soweit kein

Bodenkontakt gegeben ist,

keinen chemischen Schutz

gegen Pilzbefall.

Dies wurde unter anderem in einer von der Bundestiftung Umwelt

geförderten Studie über Lärmschutzwände aus Holz

nachgewiesen.

Eine Schädigung durch holzzerstörende Insekten

ist nicht zu erwarten

und kommt bei freier Bewitterung nur dann vor,

wenn gleichzeitig Pilze tätig sind. Lediglich Wespen schaben

häufig die Holzoberflächen ab, um Baumaterial für ihre

kunstvollen Nester zur gewinnen.

|

| Zur Konstruktion die bewährten

Angaben aus der Fachliteratur beachten. Historische Verschalungen der

regionalen Bauweisen können oft einfacher und wirksamer sein. Achten Sie

mal darauf. |

|

|

| Klassische einfache waagerechte

Holzverschalung neuerer, regional typischer Siedlungsbauweise |

Hier fehlt der Giebeldachüberstand

kleinformatige Profilbretter werden der Witterung nicht lange trotzen |

In der näheren Umgebung findet sich nun bei einem Spaziergang die

Möglicheit, verschiedenste Holzfassaden anzuschauen. Dabei wird nun Ihr Blick

auf einige Details fallen. Sind die Giebelüberstände ausreichend, ist der

Sockelbereich spritzwassergeschützt, wie sind die Bretter an Stoßstellen

verbaut - kann das Wasser schnell entlang der Faser ablaufen und über die

Kanten tropfen? Wie sieht es an den Fenster aus - schützt die Fassade sie, ist

die Fensterbank mit Tropfkante genügend überstehend? Dann wird Ihr Blick

auch auf die Farbgestaltung fallen. Sie werden natürlich vergrautes Holz

erleben und bei genauerem Hinsehen den aussichtslosen Kampf der

"honiggelbes-Holz-will-ich-haben-Liebhaber" gegen die Gesetze der Natur

entdecken.

Infos für die Selbermacher

| Literatur zum Thema "zeitgemäße

Holzfassaden" |

|

Die Broschüre der

Holzforschung Austria

gibt neben dem Stand des Wissens die aktuellen Ergebnisse eines

Fassaden-Projektes wieder. Sie erfahren Wissenwertes über

unterschiedliche Holzmaterialien, richtige Oberflächenbehandlung,

Befestigung und Montage. Beispiele und die wichtigsten Konstruktionsregeln

werden aufgeführt. Preis: 38,50 Euro (plus Versand; Verkauf bzw.

Versand nur gegen für uns spesenfreie Bezahlung). Beispielseiten:

Inhaltverzeichnis

,

Material

,

Detailansicht

und das

Bestellformular

Die Broschüre der

Holzforschung Austria

gibt neben dem Stand des Wissens die aktuellen Ergebnisse eines

Fassaden-Projektes wieder. Sie erfahren Wissenwertes über

unterschiedliche Holzmaterialien, richtige Oberflächenbehandlung,

Befestigung und Montage. Beispiele und die wichtigsten Konstruktionsregeln

werden aufgeführt. Preis: 38,50 Euro (plus Versand; Verkauf bzw.

Versand nur gegen für uns spesenfreie Bezahlung). Beispielseiten:

Inhaltverzeichnis

,

Material

,

Detailansicht

und das

Bestellformular

|

| Beispielhafte Bauanleitungen für den

Selbstbauer |

|

|

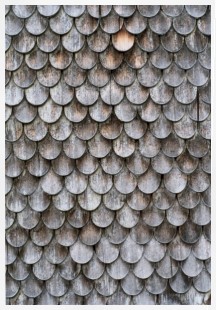

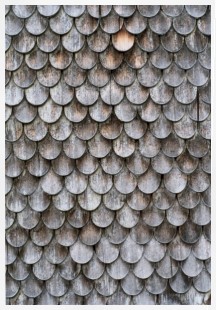

Fast vergessen - Dacheindeckung und Wandverkleidung mit

Holzschindeln

Die im kälteren Europa traditionelle Verwendung von Holzschindeln für

den Wetterschutz von Gebäuden demonstriert einmal mehr die natürliche

Beständigkeit von chemisch nicht geschütztem Holz auch unter extremer

Witterungsbelastung. Die Voraussetzungen dafür sind allerdings zum einen die

richtige Auswahl und Bearbeitung des Holzes (z.B. Fichte, Lärche, Eiche) und

zum anderen eine geeignete Konstruktion. In Schnitt hält eine entsprechend

gebaute Schindelfassade 70 bis 100 Jahre, eine mehrschichtige Lärchenfassade

ohne weiteres 150 Jahre. Wegen dieser langen Lebensdauer rechnet sich eine

Schindelfassade wirtschaftlich, auch wenn sie je qm zwischen 140 und 250 Schweizer

Franken kostet.

|

Asbestplatten verbergen die alte historische Deckung aus Holzschindeln

(Norwegen). Foto: Rüpke

|

Einer der letzten Schweizer Schindelmacher, Peter Müller, (

http://www.holzschindeln.ch/firma.htm

) berichtet:

"Zum Schindelnmachen braucht es alte Bäume, 100 bis 200 Jahre sollten sie

idealerweise zählen, in mittlerer Höhe auf 800 bis 1200 m und vom

Jahrringverlauf ruhig und gleichmäßig gewachsen sein."

Das Aussuchen und Aufspalten (bei gesägten Schindeln werden zu viele

Holzzellen angeschnitten!) ist eine Handwerkskunst. (Quelle: Klein, S. 2000.

"Schindeli-Müller", einer der letzten Schindelmacher. Holz-Zentralblatt 126

(120), S. 1616)

Ausführliche Informationen zu allen Aspekten der Verwendung von

Holzschindeln finden Sie auf der Homepage der Firma Theo Ott:

http://www.holzschindeln.de/

.

Ebenfalls sehr informativ sind die Seiten von Beyer Holzschindel in Österreich

(

http://www.holzschindel.at/

), u.a. mit Konstruktionsskizzen und einem

kleinen Quiz.

|

|

Holzschindeln

Holzart: Eiche, Buche, Fichte, Tanne, Lärche, Kiefer und

Zerdernarten

Die DIN 68119 "Holzschindeln" definiert die Schindelarten und

Holzschindelsdeckungsweisen.

Die übliche Schindelformen:

- Nutschindel mit gleichblei-bender Dicke (parallel)

- Nutschindel (keilförmig) Schindelfuß dicker als -kopf

Zier- bzw. Schuppenschindeln

- mit gebrochenen Ecken

- mit halbrunden oder rechteckigen Fassungen

- in Segment- oder Rautenform

- in symmetrisch schräger Schwarzwaldform

Maße: b = 4-10, l = 15-30 cm

|

Betagte aber intakte

Holzschindeln

an der Hauptstraße in Furtwangen.

Natürlich, silbergrau schattiert, unbelastet von honiggelben Lasurgemixe

halten sie noch jedem Wetter stand. Diese Fotos, aus der Not heraus, einen

Film vollzumachen, verdanken wir:

Martin

Hupfer

|

Holzschindeln - Manufakturen / Handwerksbetriebe

Wir haben weitere Produzenten von Holzschindeln aufgespürt (

alle Angaben

ohne Gewähr

) und hernach für Sie zusammengefasst und freuen uns, wenn

diese Liste durch Ihre Mitteilung ergänzt werden kann:

|

In Deutschland gibt es die kleine

Holzschindel-Manufaktur

Markus Bischof

in Fritzlar (Hessen). Dort werden in handwerklicher

Tradition Holzschindeln in den Holzsorten Eiche und Buche (?) gesägt:

|

|

- in verschiedenen gängigen Formaten und Formen - nach DIN 68119

Güteklasse 1 beidseitig auf Mass gehobelt

- garantiert ohne liegende Jahresringe, weder ansatzweise noch

durchgehend

- wesentlich stärker als die DIN 68119 vorgibt

- auf der Oberfläche fast ohne Bearbeitungsspuren

- luftgetrocknet nach der Produktion

(die Materialkosten liegen pro m

2

bei etwa 40 - 50 Euro)

|

|

|

Der

Grasser Christian

(BZ / Südtirol) bemüht sich

seit nunmehr fast 10 Jahren, die in Südtirol weit verbreitete Tradition

des "Schindelkliabns" (Schindelspaltens) neu zu beleben und

weiterzuführen.

|

|

Der Grasser Christian fertigt

- Holzschindeln ausschließlich Lärchenholz. Holzdachrinnen aus

Lärchenholz, rustikal gehackt oder gefräst, in den Längen

von 2 bis 7 m in verschiedenen Querschnitten und

- traditionell geflochtene Lärchenholzzäune aus gespaltenen und

gespitzten Lärchenzaunlatten in Längen vom 90 cm bis 1,50 m.

|

|

|

Petr Rehák`s

Holzschindeln Manufaktur

aus Karolinka / Tschechien produziert,

liefert und montiert nach Form und Art regional anpasst in traditioneller

Herstellung gespaltene Holzschindeln.

|

|

Petr Rehák`s handgespaltene und handgeschabte (nicht gehobelte) Dach-

und Wand- Holzschindeln werden nach hundertjähriger Technologie in

verschiedenster Art hergestellt:

- Sichtflächen glatt abschabt mit abgeschnitten Kanten oder

- Sichtflächen nur gespalten, als

- Rundschindel

- Standardschindel

- Schwarzwaldschindeln

|

|

|

Holzfragen.de zum Thema

Holzfragen.de zum Thema

Die Broschüre der

Die Broschüre der